银杏摇金

七夕湖北岸种植有成片的银杏树,银杏叶在秋天会变成金黄色。随着秋风吹来,银杏叶子翩翩起舞,落在地上,像是连城一片金色的地毯,人踩在上面沙沙作响。留在树枝上的叶子则呈现出金碧辉煌的壮观景象,在万物萧瑟的深秋显得格外耀眼。杏林秋色的美景能给游客带来美好的遐想,让他们流连忘返。

银杏摇金

七夕湖北岸种植有成片的银杏树,银杏叶在秋天会变成金黄色。随着秋风吹来,银杏叶子翩翩起舞,落在地上,像是连城一片金色的地毯,人踩在上面沙沙作响。留在树枝上的叶子则呈现出金碧辉煌的壮观景象,在万物萧瑟的深秋显得格外耀眼。杏林秋色的美景能给游客带来美好的遐想,让他们流连忘返。

昆池观鱼

《三辅黄图》卷四引《三秦记》:昆明池,池通白原,原人钓鱼,纶绝而去。梦于武帝,求去其钩。三日戏池上,见大鱼衔索,帝曰:岂不毂昨所梦耶!乃取钩之。间三日,帝复游池,池滨得明珠一双。帝曰:岂昔鱼报耶?

毛泽东有诗云:莫道昆明池水浅,观鱼胜过富春江。有“救鱼得珠、灵鱼衔宝”的典故,有昆池观鱼的佳话。昆明池七夕湖观鱼将成为一大盛景。灵鱼者,源起于汉武帝救鱼得珠之典,可讲故事;望幸者,视游人如帝王,宠幸池鱼。

昆池观鱼

《三辅黄图》卷四引《三秦记》:昆明池,池通白原,原人钓鱼,纶绝而去。梦于武帝,求去其钩。三日戏池上,见大鱼衔索,帝曰:岂不毂昨所梦耶!乃取钩之。间三日,帝复游池,池滨得明珠一双。帝曰:岂昔鱼报耶?

毛泽东有诗云:莫道昆明池水浅,观鱼胜过富春江。有“救鱼得珠、灵鱼衔宝”的典故,有昆池观鱼的佳话。昆明池七夕湖观鱼将成为一大盛景。灵鱼者,源起于汉武帝救鱼得珠之典,可讲故事;望幸者,视游人如帝王,宠幸池鱼。

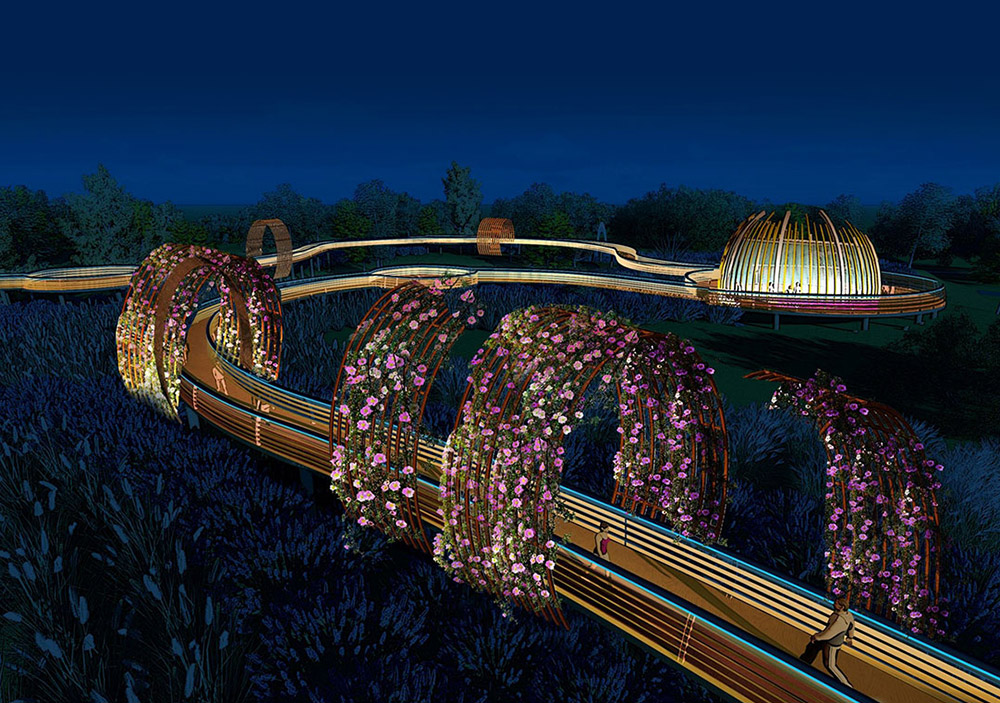

鹊桥相会

“鹊桥相会”当为昆明池七夕公园十景之首。

汉族民间传说阴历七月初七晚上喜鹊在银河上搭桥,让牛郎、织女在桥上相会,七夕日多雨正是他们哭泣的泪水。比喻情人或夫妻久别之后的团聚。唐·权德舆《七夕》:"今日云骈渡鹊桥,应非脉脉与迢迢。" 鹊桥相会歌颂了汉族劳动人民的坚贞爱情,对追求美好生活的强烈

愿望起到积极作用。

昆明池是七夕文化的发源地,因此在景区七夕湖水域建有一座寓意七夕的七孔拱桥,用来象征牛郎织女相会的鹊桥。未来,这里将成为青年男女宣誓爱情承诺的圣地。

鹊桥相会

“鹊桥相会”当为昆明池七夕公园十景之首。

汉族民间传说阴历七月初七晚上喜鹊在银河上搭桥,让牛郎、织女在桥上相会,七夕日多雨正是他们哭泣的泪水。比喻情人或夫妻久别之后的团聚。唐·权德舆《七夕》:"今日云骈渡鹊桥,应非脉脉与迢迢。" 鹊桥相会歌颂了汉族劳动人民的坚贞爱情,对追求美好生活的强烈

愿望起到积极作用。

昆明池是七夕文化的发源地,因此在景区七夕湖水域建有一座寓意七夕的七孔拱桥,用来象征牛郎织女相会的鹊桥。未来,这里将成为青年男女宣誓爱情承诺的圣地。

金玉良缘

中国人常用金玉良缘来比喻美好的婚姻。唐代李德裕在《鸳鸯篇》写道:君不见昔时同心人,化作鸳鸯鸟。

七夕公园中设有永结同心雕塑,整体采用汉代玉璜的造型,使用紫铜板镂空技术,同心圆以蓝田玉石镂空雕刻鸳鸯鸟体现金玉良缘的寓意,使整个雕塑看起来古朴典雅,寓意深远。

金玉良缘

中国人常用金玉良缘来比喻美好的婚姻。唐代李德裕在《鸳鸯篇》写道:君不见昔时同心人,化作鸳鸯鸟。

七夕公园中设有永结同心雕塑,整体采用汉代玉璜的造型,使用紫铜板镂空技术,同心圆以蓝田玉石镂空雕刻鸳鸯鸟体现金玉良缘的寓意,使整个雕塑看起来古朴典雅,寓意深远。

花海誓言

班固《西都赋》曰:“……芳草被堤,兰苣发色,若摛锦布绣,烛耀乎其陂”。意思是:昆明池岸堤上芳草茂树成荫,花海锦绣如簇,把昆明池装点得熠熠生辉。

七夕湖北岸陆上种植各种颜色鲜艳的花卉,极目望去,如同繁花瀚海。风送幽香,花语哝哝。正是恋人山盟海誓的绝佳所在 。

花海誓言

班固《西都赋》曰:“……芳草被堤,兰苣发色,若摛锦布绣,烛耀乎其陂”。意思是:昆明池岸堤上芳草茂树成荫,花海锦绣如簇,把昆明池装点得熠熠生辉。

七夕湖北岸陆上种植各种颜色鲜艳的花卉,极目望去,如同繁花瀚海。风送幽香,花语哝哝。正是恋人山盟海誓的绝佳所在 。

月老初心

月老,又称月下老人,是中国民间传说中主管婚姻的红喜神,也就是媒神。

七夕公园设有景观雕塑-月老石,整体以自然的椭圆形景观石镂空雕刻而成,在内容上提炼了七夕月亮、月下老人、桂树(花中月老)等经典元素,以具象及写意的手法刻画,并镌刻月老祈福诗词。雕塑还强调了游客的参与性,可观赏祈福,可视可读,可触可想。

月老初心

月老,又称月下老人,是中国民间传说中主管婚姻的红喜神,也就是媒神。

七夕公园设有景观雕塑-月老石,整体以自然的椭圆形景观石镂空雕刻而成,在内容上提炼了七夕月亮、月下老人、桂树(花中月老)等经典元素,以具象及写意的手法刻画,并镌刻月老祈福诗词。雕塑还强调了游客的参与性,可观赏祈福,可视可读,可触可想。

向月穿针

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的重要组成结合规划设计方案与穿针乞巧的特点,故此得名。

向月穿针

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的重要组成结合规划设计方案与穿针乞巧的特点,故此得名。

鸳鸯戏水

鸳鸯,雌雄常在一起。汉族民间传说和文学上用来喻夫妻。千百年来,鸳鸯一直是夫妻和睦相处、相亲相爱的美好象征,也是中国文艺作品中坚贞不移的纯洁爱情的化身,备受赞颂。

大诗人卢照邻 在《长安古意》中写到:“顾作鸳鸯不羡仙。 比目鸳鸯真可羡,双去双来君不见?”

同样,七夕文化的代表人物牛郎织女也是坚贞爱情的代表。建议在七夕湖水域养殖一批鸳鸯供游人观赏,感受爱情的美好。

鸳鸯戏水

鸳鸯,雌雄常在一起。汉族民间传说和文学上用来喻夫妻。千百年来,鸳鸯一直是夫妻和睦相处、相亲相爱的美好象征,也是中国文艺作品中坚贞不移的纯洁爱情的化身,备受赞颂。

大诗人卢照邻 在《长安古意》中写到:“顾作鸳鸯不羡仙。 比目鸳鸯真可羡,双去双来君不见?”

同样,七夕文化的代表人物牛郎织女也是坚贞爱情的代表。建议在七夕湖水域养殖一批鸳鸯供游人观赏,感受爱情的美好。

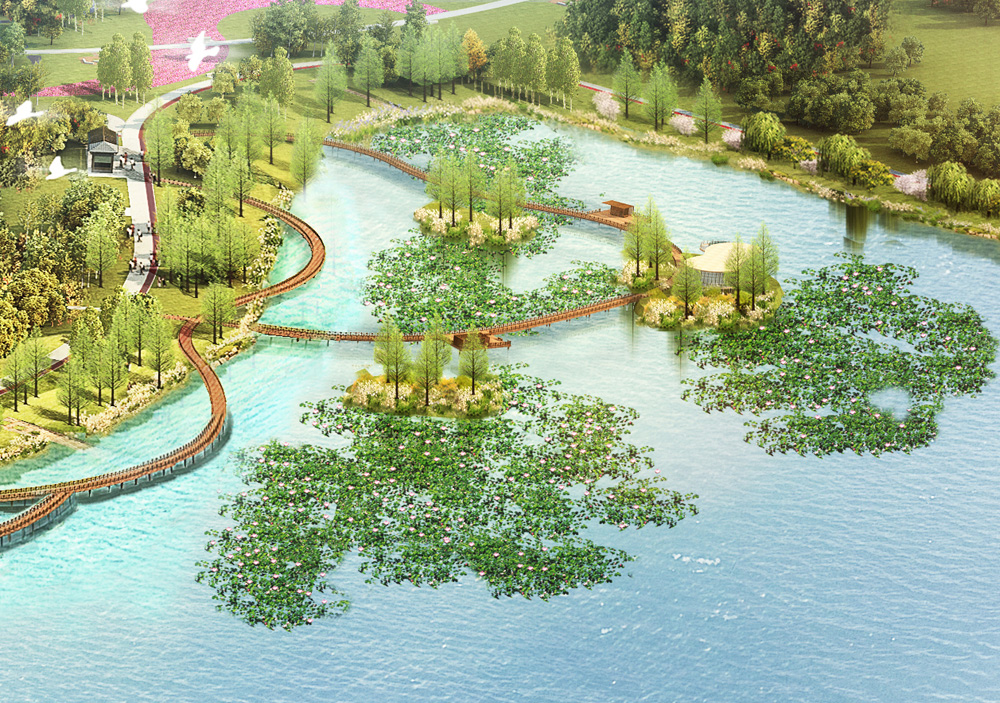

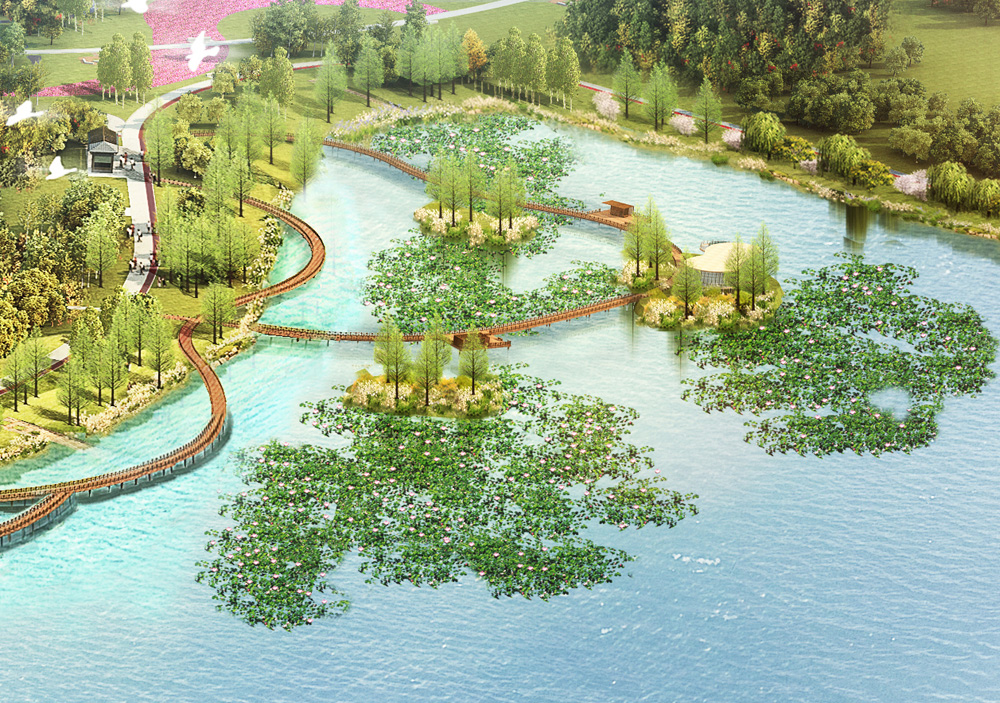

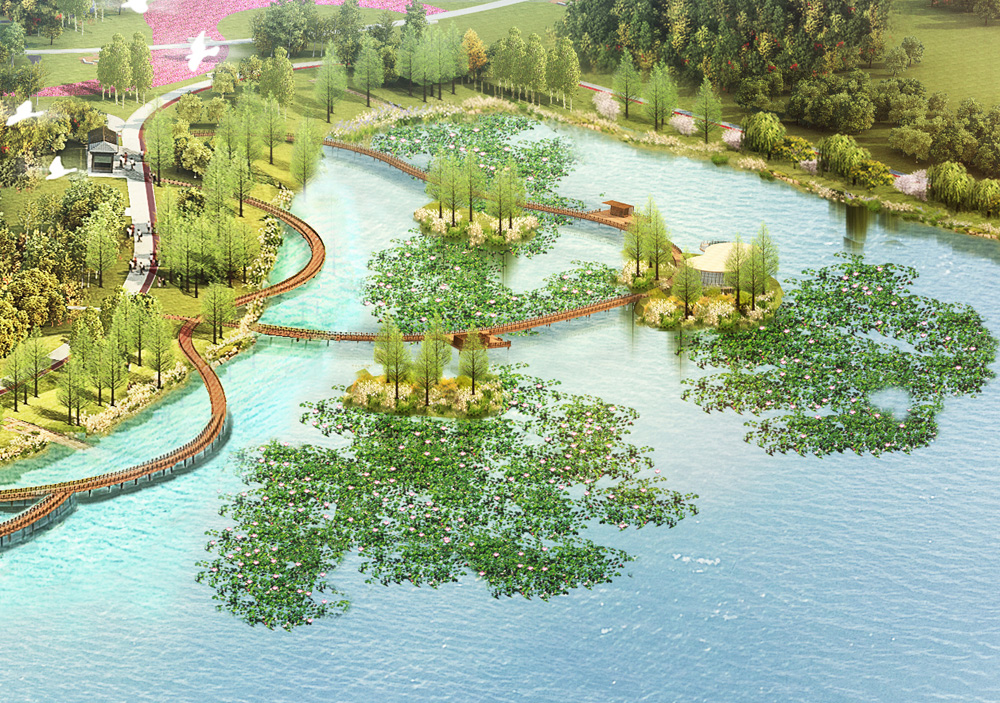

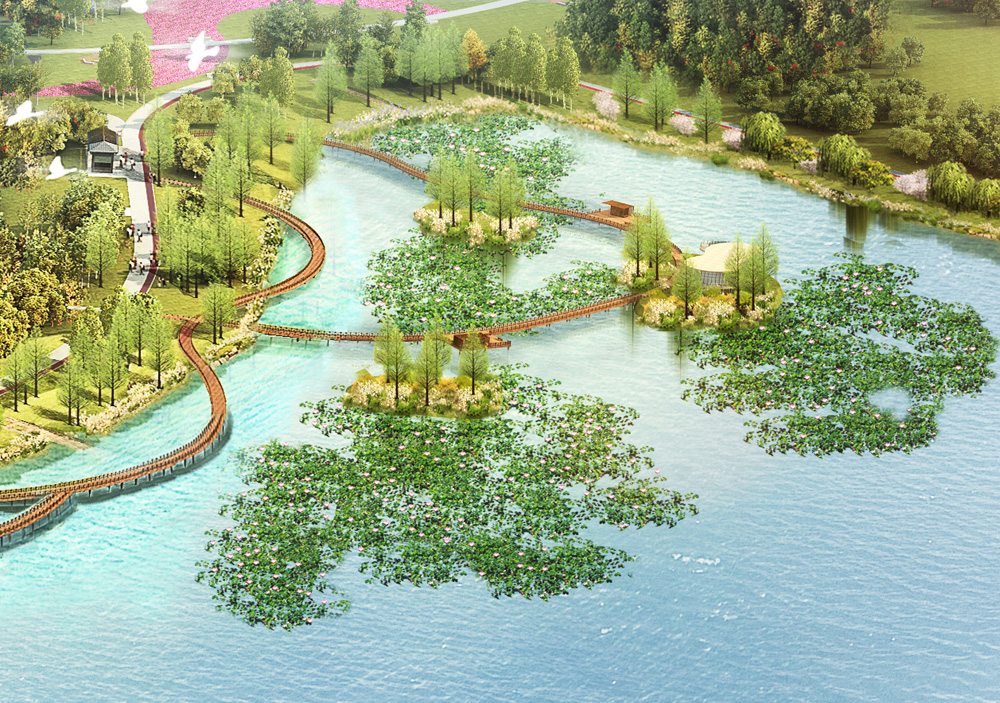

荷塘月色

昆明池中水生植物,以荷为首,多见于古诗文记载。北周庾信的《和人日晚景宴昆明池诗》诗云:小船行钓鲤,新盘待摘荷。兰皋徒说驾,何处有凌波。

昆明池七夕湖荷花岛种植有七十多亩荷花。未来,这里将呈现出白天荷叶连连,鱼戏其间;夜间皓月当空,蛙声一片的别致景观。

荷塘月色

昆明池中水生植物,以荷为首,多见于古诗文记载。北周庾信的《和人日晚景宴昆明池诗》诗云:小船行钓鲤,新盘待摘荷。兰皋徒说驾,何处有凌波。

昆明池七夕湖荷花岛种植有七十多亩荷花。未来,这里将呈现出白天荷叶连连,鱼戏其间;夜间皓月当空,蛙声一片的别致景观。

恩鲤衔珠

汉代辛氏撰《三秦记》记载说,昆明池中有灵沼,名为神池,尧帝治水时曾于此停泊船只。池与白鹿原相通。白鹿原有人钓鱼,鱼拉着掉线连着鱼钩一同逃走了。汉武帝夜里梦见有条鱼求他把鱼钩摘下去。第二天,汉武帝在池上游玩时看见一条大鱼嘴上挂着钩连着线,就摘去钩和线,把大鱼放走了。过了三天,汉武帝又来游玩,在池边得到了一对明珠,汉武帝说这是鱼来报恩了。

七夕湖岸边有锦鲤报恩雕塑,以具象夸张的设计,浪漫的象征手法表现了这一事件,使游客在具有意境的小场景中产生联想。

恩鲤衔珠

汉代辛氏撰《三秦记》记载说,昆明池中有灵沼,名为神池,尧帝治水时曾于此停泊船只。池与白鹿原相通。白鹿原有人钓鱼,鱼拉着掉线连着鱼钩一同逃走了。汉武帝夜里梦见有条鱼求他把鱼钩摘下去。第二天,汉武帝在池上游玩时看见一条大鱼嘴上挂着钩连着线,就摘去钩和线,把大鱼放走了。过了三天,汉武帝又来游玩,在池边得到了一对明珠,汉武帝说这是鱼来报恩了。

七夕湖岸边有锦鲤报恩雕塑,以具象夸张的设计,浪漫的象征手法表现了这一事件,使游客在具有意境的小场景中产生联想。

云汉广场

云汉,语出班固《西都赋》“集乎豫章之宇,临乎昆明之池。左牵牛而右织女,似云汉之无涯。”云汉,既指天上银河浩瀚,又意为汉文化的宏富多姿。作为昆明池景区的主题广场,以“云汉”名之,既完全符合昆明池所代表的汉文化主题,又可与云汉塔、云汉商业街形成主题鲜明的“云汉”品牌系统。

云汉广场

云汉,语出班固《西都赋》“集乎豫章之宇,临乎昆明之池。左牵牛而右织女,似云汉之无涯。”云汉,既指天上银河浩瀚,又意为汉文化的宏富多姿。作为昆明池景区的主题广场,以“云汉”名之,既完全符合昆明池所代表的汉文化主题,又可与云汉塔、云汉商业街形成主题鲜明的“云汉”品牌系统。

池望广场

该广场位置特殊,站立其中可远观七夕公园全景,取池望二字,既有遥望昆明池之意,也取心驰神往的文化意味。

池望广场

该广场位置特殊,站立其中可远观七夕公园全景,取池望二字,既有遥望昆明池之意,也取心驰神往的文化意味。

汉风广场

自公元前202年西汉建立,定都长安后,汉语、汉字、汉赋、汉族……,汉风猎猎,泽陂后世两千余年。昆明池作为汉代文治武功鼎盛文明的标志性符号之一,蕴藏着汉文化的宝藏。因此,作为主入口广场,以汉风广场命名。

汉风广场

自公元前202年西汉建立,定都长安后,汉语、汉字、汉赋、汉族……,汉风猎猎,泽陂后世两千余年。昆明池作为汉代文治武功鼎盛文明的标志性符号之一,蕴藏着汉文化的宝藏。因此,作为主入口广场,以汉风广场命名。

卷云台

“卷云”二字语出唐代大诗人王维《欹湖》,诗云:“吹箫凌极浦,日暮送夫君。湖上一回首,山青卷白云。”洞箫声远,长天日暮,湖上回首,山静云飞。

“卷云”二字也可追溯到(洪应明《菜根谭》)一副对联。“宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒”。

“卷云”有对人生哲理的遐思,有对岁月生活的慨叹。

但更有历史的大气势。

昆明池水云相接,碧波万里,尤其起风的时候,云卷云翻,恰似飞腾的浪花,水天苍茫,气势磅礴。站到卷云台上,会让我们体味到汉高祖刘邦诗句 “大风起兮云飞扬”的雄阔意境。

卷云台

“卷云”二字语出唐代大诗人王维《欹湖》,诗云:“吹箫凌极浦,日暮送夫君。湖上一回首,山青卷白云。”洞箫声远,长天日暮,湖上回首,山静云飞。

“卷云”二字也可追溯到(洪应明《菜根谭》)一副对联。“宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒”。

“卷云”有对人生哲理的遐思,有对岁月生活的慨叹。

但更有历史的大气势。

昆明池水云相接,碧波万里,尤其起风的时候,云卷云翻,恰似飞腾的浪花,水天苍茫,气势磅礴。站到卷云台上,会让我们体味到汉高祖刘邦诗句 “大风起兮云飞扬”的雄阔意境。

长相思

景区内西侧木栈道毗邻鹊桥,栈道曲折婉转,犹如恋人相思愁肠百结,故有“长相思”。

长相思

景区内西侧木栈道毗邻鹊桥,栈道曲折婉转,犹如恋人相思愁肠百结,故有“长相思”。

落雁

有以王昭君“落雁”之誉传达休憩之意的廊桥“落雁”。

落雁

有以王昭君“落雁”之誉传达休憩之意的廊桥“落雁”。

牵牛津

牵牛津《李夫人歌》明黄省曾:云惨昆明池,风激牵牛津。

牵牛津

牵牛津《李夫人歌》明黄省曾:云惨昆明池,风激牵牛津。

灵波剧场

灵波剧场命名根据灵波殿而来。

根据史料记载,昆明池中原有灵波殿七间。皆以桂为柱,风来自香。

灵波剧场周边处处有景,皆有典故,皆生情境。

景区内西侧木栈道毗邻鹊桥,栈道曲折婉转,犹如恋人相思愁肠百结,故有“长相思”;

有取义于汉代乐府民歌《白头吟》中“愿得一人心,白首不相离”的“白首行”;

有取义于牛郎织女相会的鹊桥,及桥头小岛“织女渡”“牵牛津”;

有以赵飞燕“留仙裙”的典故取义邀仙客暂留的廊桥“留仙”;

有以王昭君“落雁”之誉传达休憩之意的廊桥“落雁”。

灵波剧场

灵波剧场命名根据灵波殿而来。

根据史料记载,昆明池中原有灵波殿七间。皆以桂为柱,风来自香。

灵波剧场周边处处有景,皆有典故,皆生情境。

景区内西侧木栈道毗邻鹊桥,栈道曲折婉转,犹如恋人相思愁肠百结,故有“长相思”;

有取义于汉代乐府民歌《白头吟》中“愿得一人心,白首不相离”的“白首行”;

有取义于牛郎织女相会的鹊桥,及桥头小岛“织女渡”“牵牛津”;

有以赵飞燕“留仙裙”的典故取义邀仙客暂留的廊桥“留仙”;

有以王昭君“落雁”之誉传达休憩之意的廊桥“落雁”。

鹊桥

鹊桥的故事传承千年,有取义于牛郎织女相会的鹊桥。

鹊桥

鹊桥的故事传承千年,有取义于牛郎织女相会的鹊桥。

织女渡

“织女渡”——唐韩鄂《岁华纪丽》卷三《七夕》:鹊桥已成,织女将渡。

织女渡

“织女渡”——唐韩鄂《岁华纪丽》卷三《七夕》:鹊桥已成,织女将渡。

七夕湖

七夕湖是人间的银河,它清澈碧透,水波潋滟,鱼翔浅底,荷红半湖;

七夕湖也是牛郎织女爱情的见证。传说中的王母以簪画界,造出一条银河阻挡了牛郎与织女的重逢,但是,歪打正着,也造就了一段中国历史上一段最美丽的爱情佳话。

有水就有灵气,有水就会激发我们的想象和灵感。从古至今,文人墨客笔下的浪漫爱情故事似乎总离不开“水”。 唐代诗人童翰卿的“ 一片昆明池,千秋织女名。见人虚脉脉,临水更盈盈。”是对七夕湖最好的诠释。

走近七夕湖,一池盈盈之水将会让你的全部身心清澈透明充满阳光。

七夕湖

七夕湖是人间的银河,它清澈碧透,水波潋滟,鱼翔浅底,荷红半湖;

七夕湖也是牛郎织女爱情的见证。传说中的王母以簪画界,造出一条银河阻挡了牛郎与织女的重逢,但是,歪打正着,也造就了一段中国历史上一段最美丽的爱情佳话。

有水就有灵气,有水就会激发我们的想象和灵感。从古至今,文人墨客笔下的浪漫爱情故事似乎总离不开“水”。 唐代诗人童翰卿的“ 一片昆明池,千秋织女名。见人虚脉脉,临水更盈盈。”是对七夕湖最好的诠释。

走近七夕湖,一池盈盈之水将会让你的全部身心清澈透明充满阳光。

留仙

有以赵飞燕“留仙裙”的典故取义邀仙客暂留的廊桥“留仙”。

留仙

有以赵飞燕“留仙裙”的典故取义邀仙客暂留的廊桥“留仙”。

白首行

有取义于汉代乐府民歌《白头吟》中“愿得一人心,白首不相离”的“白首行”。

白首行

有取义于汉代乐府民歌《白头吟》中“愿得一人心,白首不相离”的“白首行”。

泛鹢台

泛鹢台是七夕湖的水岸码头。

鹢有两个意思,一是传说中似鹭的水鸟,二是头上画着鹢的船,亦泛指船。

南北朝著名诗人谢朓《泛水曲》中就有“罢游平乐苑,泛鹢昆明池”诗句。

静静伫立,想象飞翔的大鹢,会产生静中有动,动中有静抑或动静结合的奇妙感受。

以动态的泛舟,对应静态的码头;人立码头,风云扑面;船行湖上,景色各异。这种交错的美感,会使人流连忘返。

泛鹢台

泛鹢台是七夕湖的水岸码头。

鹢有两个意思,一是传说中似鹭的水鸟,二是头上画着鹢的船,亦泛指船。

南北朝著名诗人谢朓《泛水曲》中就有“罢游平乐苑,泛鹢昆明池”诗句。

静静伫立,想象飞翔的大鹢,会产生静中有动,动中有静抑或动静结合的奇妙感受。

以动态的泛舟,对应静态的码头;人立码头,风云扑面;船行湖上,景色各异。这种交错的美感,会使人流连忘返。

天地长廊

天地长廊为景观长廊。

长廊连接“连理路”(主路)和“昆丝北路”(北岸线景观路),直抵泛鷁台(码头)。昆明池是牛郎织女传说的发源地,牛郎织女的爱情历程,也经历了从天上星宿到人间烟火再复天上星宿的演变历程。取名“天地长廊”,暗合七夕传说典故。

长廊以“天地”命名,寓意通过该长廊,前头景观必定“别有天地”。

天地长廊

天地长廊为景观长廊。

长廊连接“连理路”(主路)和“昆丝北路”(北岸线景观路),直抵泛鷁台(码头)。昆明池是牛郎织女传说的发源地,牛郎织女的爱情历程,也经历了从天上星宿到人间烟火再复天上星宿的演变历程。取名“天地长廊”,暗合七夕传说典故。

长廊以“天地”命名,寓意通过该长廊,前头景观必定“别有天地”。

迎风亭

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的核心环节。因此以“迎风、向月、披星”命名,既合七夕节风俗,又饱含诗意。

迎风亭:至爱长留秋水里;相逢尽在不言中。

迎风亭

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的核心环节。因此以“迎风、向月、披星”命名,既合七夕节风俗,又饱含诗意。

迎风亭:至爱长留秋水里;相逢尽在不言中。

祈愿广场

该广场群为七夕公园供情侣表白,祈愿之所。愿天下有情人终成眷属!

祈愿广场

该广场群为七夕公园供情侣表白,祈愿之所。愿天下有情人终成眷属!

长相忆

西侧木栈道毗邻鹊桥,栈道曲折婉转,犹如恋人相思愁肠百结,因此得名。

长相忆

西侧木栈道毗邻鹊桥,栈道曲折婉转,犹如恋人相思愁肠百结,因此得名。

踏花行

东侧木栈道通向荷花岛,沿途风光以荷花为主,踏花而行,意境优美。

佛教中有《鹿母莲花夫人》的故事:鹿母莲花夫人每走一步,脚后立即现出一朵美丽的莲花,她一胎生下五百子,皆是俊美的大力士,均是保卫国家的英雄,因此鹿母莲花夫人成了能多生美男的象征。

踏花行

东侧木栈道通向荷花岛,沿途风光以荷花为主,踏花而行,意境优美。

佛教中有《鹿母莲花夫人》的故事:鹿母莲花夫人每走一步,脚后立即现出一朵美丽的莲花,她一胎生下五百子,皆是俊美的大力士,均是保卫国家的英雄,因此鹿母莲花夫人成了能多生美男的象征。

藕香

昆明池中有荷景,从《和人日晚景宴昆明池诗》中“小船行钓鲤。新盘待摘荷。兰皋徒税驾。何处有凌波。”到《秋游昆明池》的“欹荷泻圆露,卧柳横清阴。”,都有荷花的身影。三个小岛分别命名为:莲歌、荷语、藕香。

藕香

昆明池中有荷景,从《和人日晚景宴昆明池诗》中“小船行钓鲤。新盘待摘荷。兰皋徒税驾。何处有凌波。”到《秋游昆明池》的“欹荷泻圆露,卧柳横清阴。”,都有荷花的身影。三个小岛分别命名为:莲歌、荷语、藕香。

莲歌

昆明池中有荷景,从《和人日晚景宴昆明池诗》中“小船行钓鲤。新盘待摘荷。兰皋徒税驾。何处有凌波。”到《秋游昆明池》的“欹荷泻圆露,卧柳横清阴。”,都有荷花的身影。三个小岛分别命名为:莲歌、荷语、藕香。

莲歌

昆明池中有荷景,从《和人日晚景宴昆明池诗》中“小船行钓鲤。新盘待摘荷。兰皋徒税驾。何处有凌波。”到《秋游昆明池》的“欹荷泻圆露,卧柳横清阴。”,都有荷花的身影。三个小岛分别命名为:莲歌、荷语、藕香。

荷花岛

荷花,是历史上昆明池的一道醉美风景。

南北朝诗人庾信写过春天昆明池的荷花,诗名叫《春日昆明池》,里面有这样的句子:小船行钓鲤,新盘待摘荷。

隋代诗人元行恭,写过昆明池秋天的荷花,诗名叫《秋游昆明池》,里面有这样的句子:欹荷泻圆露,卧柳横清阴。

今天的荷花岛,是当年昆明池的美丽的影子。

荷花岛,是七夕公园的一道清雅风景。

荷花岛由“莲歌、荷语、藕香”三处小岛组成。由栈道——“踏花行”一路走来,可醉莲歌悠扬,听荷语切切,闻藕香沁怀。还可以在“自香阁”品茗赏荷,尽得众香环绕妙趣。意兴阑珊之际,可从栈道“长相忆”披香而去,再赏园内错落美景。

荷花岛

荷花,是历史上昆明池的一道醉美风景。

南北朝诗人庾信写过春天昆明池的荷花,诗名叫《春日昆明池》,里面有这样的句子:小船行钓鲤,新盘待摘荷。

隋代诗人元行恭,写过昆明池秋天的荷花,诗名叫《秋游昆明池》,里面有这样的句子:欹荷泻圆露,卧柳横清阴。

今天的荷花岛,是当年昆明池的美丽的影子。

荷花岛,是七夕公园的一道清雅风景。

荷花岛由“莲歌、荷语、藕香”三处小岛组成。由栈道——“踏花行”一路走来,可醉莲歌悠扬,听荷语切切,闻藕香沁怀。还可以在“自香阁”品茗赏荷,尽得众香环绕妙趣。意兴阑珊之际,可从栈道“长相忆”披香而去,再赏园内错落美景。

荷语

昆明池中有荷景,从《和人日晚景宴昆明池诗》中“小船行钓鲤。新盘待摘荷。兰皋徒税驾。何处有凌波。”到《秋游昆明池》的“欹荷泻圆露,卧柳横清阴。”,都有荷花的身影。三个小岛分别命名为:莲歌、荷语、藕香。

荷语

昆明池中有荷景,从《和人日晚景宴昆明池诗》中“小船行钓鲤。新盘待摘荷。兰皋徒税驾。何处有凌波。”到《秋游昆明池》的“欹荷泻圆露,卧柳横清阴。”,都有荷花的身影。三个小岛分别命名为:莲歌、荷语、藕香。

向月亭

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的核心环节。因此以“迎风、向月、披星”命名,既合七夕节风俗,又饱含诗意。向月亭:相望长依银汉守;别离只待鹊桥归。

向月亭

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的核心环节。因此以“迎风、向月、披星”命名,既合七夕节风俗,又饱含诗意。向月亭:相望长依银汉守;别离只待鹊桥归。

披星亭

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的核心环节。因此以“迎风、向月、披星”命名,既合七夕节风俗,又饱含诗意。披星亭:漫话牛郎织女事;长吟小杜少游诗。

披星亭

“迎风披彩,向月穿针”,是七夕节乞巧习俗的核心环节。因此以“迎风、向月、披星”命名,既合七夕节风俗,又饱含诗意。披星亭:漫话牛郎织女事;长吟小杜少游诗。

汉印

汉代是印章的兴盛时期,汉印为后世金石家所取法。

这一组浮雕提炼了“汉印”、“汉瓦 ”等相关元素,以写意的手法刻画,并以铺装的形式展现,游客可近距离的观赏汉代文化,可视可读,可触可想。

汉印

汉代是印章的兴盛时期,汉印为后世金石家所取法。

这一组浮雕提炼了“汉印”、“汉瓦 ”等相关元素,以写意的手法刻画,并以铺装的形式展现,游客可近距离的观赏汉代文化,可视可读,可触可想。

昆明石

整体造型为自然景观石写意浮雕,“昆明池”三字镌刻其中,仿佛一幅水墨画,又仿佛一方硕大无比砚台,映照湖光之中,盈盈一水间,波光潋滟,小中见大,引人入胜。

景观石背面篆刻的《昆明池赋》,文辞优美,气韵流畅。吟诵了昆明池的往来今昔,可供一品。

昆明石

整体造型为自然景观石写意浮雕,“昆明池”三字镌刻其中,仿佛一幅水墨画,又仿佛一方硕大无比砚台,映照湖光之中,盈盈一水间,波光潋滟,小中见大,引人入胜。

景观石背面篆刻的《昆明池赋》,文辞优美,气韵流畅。吟诵了昆明池的往来今昔,可供一品。

月老石

月老,民间又称月下老人、月下老儿,是中国民间传说中主管婚姻的红喜神,也就是媒神,是天庭的一位上仙。

月老这一形象最早出现于唐朝小说家李复言的小说集《续幽怪录》的《定婚店》。记载唐朝的韦固年轻时路过宋城,见一老人在月光下倚囊而坐,手里在翻一本书。韦固问他是什么书,他说是天下人的婚姻簿;又问囊中是什么东西,他说是赤绳,专门拴系夫妇两人的脚的,后来就称主管婚姻的神为月下老人或月老,同时也用作媒人的代称。

雕塑整体造型以椭圆造形自然景石镂空雕刻而成,在内容上提炼了“月下老人”“桂树”等经典元素并以具象及写意的手法刻画。雕塑强调了游客的参与性,可近距离观赏祈福,整体设计以浪漫象征的手法表现。使游客在具有意境的小场景中产生联想与互动。

月老石

月老,民间又称月下老人、月下老儿,是中国民间传说中主管婚姻的红喜神,也就是媒神,是天庭的一位上仙。

月老这一形象最早出现于唐朝小说家李复言的小说集《续幽怪录》的《定婚店》。记载唐朝的韦固年轻时路过宋城,见一老人在月光下倚囊而坐,手里在翻一本书。韦固问他是什么书,他说是天下人的婚姻簿;又问囊中是什么东西,他说是赤绳,专门拴系夫妇两人的脚的,后来就称主管婚姻的神为月下老人或月老,同时也用作媒人的代称。

雕塑整体造型以椭圆造形自然景石镂空雕刻而成,在内容上提炼了“月下老人”“桂树”等经典元素并以具象及写意的手法刻画。雕塑强调了游客的参与性,可近距离观赏祈福,整体设计以浪漫象征的手法表现。使游客在具有意境的小场景中产生联想与互动。

蝶恋花

《蝶恋花》,又名“黄金缕、鹊踏枝、卷珠帘、凤栖梧、一萝金” ,原属唐教坊曲名,因梁简文帝乐府词“翻阶蛱蝶恋花情”一句得名。

在中华传统爱情诗词里,“蝶恋花”词牌一般以抒写吟唱缠绵悱恻爱情为多。柳永、苏轼、晏殊等人的“蝶恋花”词作,都是经久不衰的绝唱。

“蝶恋花”雕塑,以《蝶恋花》词牌所展现的中华爱情主题为创意基础。红色镂空玉璧为基,因玉的坚硬,千年不易,象征着爱情的坚贞不渝;因玉洁净通透,象征着爱情的纯洁和美好。彩蝶振翅,向着七夕公园中花海,翩翩起舞,以“蝶与花的欢恋”,象征着爱情的永恒美丽。

蝶恋花

《蝶恋花》,又名“黄金缕、鹊踏枝、卷珠帘、凤栖梧、一萝金” ,原属唐教坊曲名,因梁简文帝乐府词“翻阶蛱蝶恋花情”一句得名。

在中华传统爱情诗词里,“蝶恋花”词牌一般以抒写吟唱缠绵悱恻爱情为多。柳永、苏轼、晏殊等人的“蝶恋花”词作,都是经久不衰的绝唱。

“蝶恋花”雕塑,以《蝶恋花》词牌所展现的中华爱情主题为创意基础。红色镂空玉璧为基,因玉的坚硬,千年不易,象征着爱情的坚贞不渝;因玉洁净通透,象征着爱情的纯洁和美好。彩蝶振翅,向着七夕公园中花海,翩翩起舞,以“蝶与花的欢恋”,象征着爱情的永恒美丽。

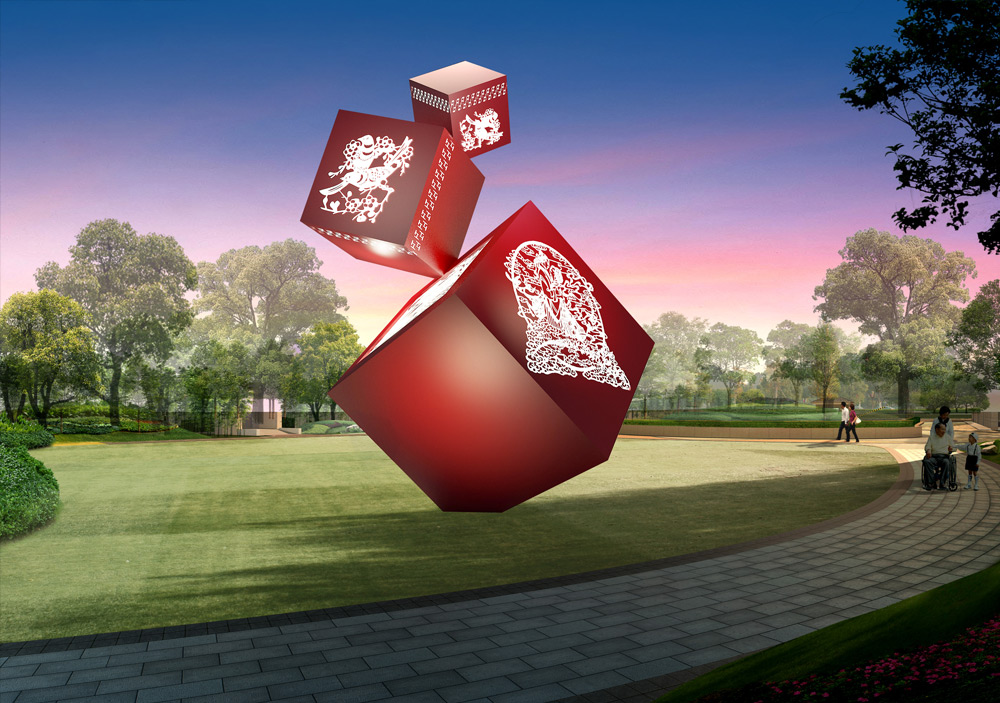

喜鹊登枝

喜鹊是自古以来深受人们喜爱的鸟类,是好运与福气的象征,意味喜事临头。喜鹊的叫声为“喳喳喳喳,喳喳喳喳”,意为“喜事到家,喜事到家”,所以喜鹊在中国民间是吉祥的象征。

喜鹊登门,好事临门,这是几千年来中国人民的传统共识。在牛郎织女的故事中,善解人意的喜鹊,为银河两岸的牛郎织女搭起了一座鹊桥,玉成并见证了两人的浪漫爱情。从此,鹊桥便成为爱情的代名词。

雕塑采用当代构成设计元素以及传统剪纸相结合的新颖形式,再现了爱情这一亘古主题。每当夜晚,剪纸雕塑里所透出的灯光,给人以神话般的美妙意境。

喜鹊登枝

喜鹊是自古以来深受人们喜爱的鸟类,是好运与福气的象征,意味喜事临头。喜鹊的叫声为“喳喳喳喳,喳喳喳喳”,意为“喜事到家,喜事到家”,所以喜鹊在中国民间是吉祥的象征。

喜鹊登门,好事临门,这是几千年来中国人民的传统共识。在牛郎织女的故事中,善解人意的喜鹊,为银河两岸的牛郎织女搭起了一座鹊桥,玉成并见证了两人的浪漫爱情。从此,鹊桥便成为爱情的代名词。

雕塑采用当代构成设计元素以及传统剪纸相结合的新颖形式,再现了爱情这一亘古主题。每当夜晚,剪纸雕塑里所透出的灯光,给人以神话般的美妙意境。

织女石

牛郎与织女的故事,是中国民间流传最广最深入人心的传说之一。牛郎与织女的爱情,表现了人们对美好生活的憧憬;牛的形象,又代表着人们对劳动的热爱和对和平生活的向往。牛郎织女演绎的美丽动人的爱情神话,反映了古代社会男耕女织的生活理想和爱情观念。

雕塑紧密结合牛郎织女发源地人文特点、提炼了织女、弯月、碧水、荷花等经典元素,并以具象及写意的手法表现,浮雕纹样的雕刻,展示了牛郎织女的传说故事和七夕背后的历史文化内涵。

岁月无声,日月常在,最坚固的物质上刻下了人类爱情深深的印记,传达出永恒的大真大美大爱精神。

织女石

牛郎与织女的故事,是中国民间流传最广最深入人心的传说之一。牛郎与织女的爱情,表现了人们对美好生活的憧憬;牛的形象,又代表着人们对劳动的热爱和对和平生活的向往。牛郎织女演绎的美丽动人的爱情神话,反映了古代社会男耕女织的生活理想和爱情观念。

雕塑紧密结合牛郎织女发源地人文特点、提炼了织女、弯月、碧水、荷花等经典元素,并以具象及写意的手法表现,浮雕纹样的雕刻,展示了牛郎织女的传说故事和七夕背后的历史文化内涵。

岁月无声,日月常在,最坚固的物质上刻下了人类爱情深深的印记,传达出永恒的大真大美大爱精神。

贺牛生日

在中华文明的农耕时代,牛是中华民族善良、敦厚、勤劳的象征。汉代谚语云:“一夫不耕或受之饥,一妇不织或受之寒。”唐代诗人孟郊《织妇词》:“夫是田中郎,妾是田中女。当年嫁得君,为君乘机杼。”明·赵弼《青楼隐者记》:“女织男耕;桑床满圃。”

“贺牛生日”是七夕节的习俗。传说西王母用天河隔开牛郎织女后,金牛星下凡的“老牛” 让牛郎把它的皮刨下来,飞渡天河,与织女相会。人们为了纪念老牛的牺牲精神,便有了在七月初七这天“为牛庆生”的习俗。

贺牛生日

在中华文明的农耕时代,牛是中华民族善良、敦厚、勤劳的象征。汉代谚语云:“一夫不耕或受之饥,一妇不织或受之寒。”唐代诗人孟郊《织妇词》:“夫是田中郎,妾是田中女。当年嫁得君,为君乘机杼。”明·赵弼《青楼隐者记》:“女织男耕;桑床满圃。”

“贺牛生日”是七夕节的习俗。传说西王母用天河隔开牛郎织女后,金牛星下凡的“老牛” 让牛郎把它的皮刨下来,飞渡天河,与织女相会。人们为了纪念老牛的牺牲精神,便有了在七月初七这天“为牛庆生”的习俗。

永结同心

永结同心,取意于同心结。一般形状是两股彩绳绾成连环回文的形式,然后再抽紧而成,后来又发展成为同心方胜——即折叠成扁平条状的两根锦带按同心结的结法编成长方形。王实甫的《西厢记》第三本第一折里说:“把花笺锦字,叠做个同心方胜儿”,即是把信笺彩纸折成同心结形。

雕塑采用汉代玉璜造型,使用紫铜板镂空技术。同心圆处以蓝田玉石镂空雕刻“鸳鸯鸟”,体现“金玉良缘”的深意。

整个雕塑古朴典雅,寓意深远。整体设计运用具象象征的夸张手法,具有极强的表现力。

永结同心

永结同心,取意于同心结。一般形状是两股彩绳绾成连环回文的形式,然后再抽紧而成,后来又发展成为同心方胜——即折叠成扁平条状的两根锦带按同心结的结法编成长方形。王实甫的《西厢记》第三本第一折里说:“把花笺锦字,叠做个同心方胜儿”,即是把信笺彩纸折成同心结形。

雕塑采用汉代玉璜造型,使用紫铜板镂空技术。同心圆处以蓝田玉石镂空雕刻“鸳鸯鸟”,体现“金玉良缘”的深意。

整个雕塑古朴典雅,寓意深远。整体设计运用具象象征的夸张手法,具有极强的表现力。

鹊桥仙

“鹊桥仙”雕塑,取材于同名曲牌《鹊桥仙》。东汉泰山太守应劭所著《风俗通》记载:“七夕,织女当渡河,使鹊为桥。”因取之为曲名,以咏牛郎织女相会事。

借牛郎织女故事,咏叹人间的悲欢离合,古已有之。但相形之下,唯宋代词人秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》,堪称独出机杼,立意高远。全词超越哀婉、凄楚、欢娱苦短的传统爱情主题,歌颂了一种理想的圣洁而永恒的爱情,因而千古流传。

“金风玉露一相逢,便胜却人间无数!”,一对久别的情侣金风玉露之夜,碧落银河之畔相会了,美好的一刻,抵得上人间千遍万遍的相会。“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”, 爱情要经得起长久分离的考验,只要能彼此真诚相爱,即使终年天各一方,也比朝夕相伴的庸俗情趣可贵得多。这两句爱情颂歌中的千古绝唱,揭示了爱情的真谛,因而流传千古。

鹊桥仙

“鹊桥仙”雕塑,取材于同名曲牌《鹊桥仙》。东汉泰山太守应劭所著《风俗通》记载:“七夕,织女当渡河,使鹊为桥。”因取之为曲名,以咏牛郎织女相会事。

借牛郎织女故事,咏叹人间的悲欢离合,古已有之。但相形之下,唯宋代词人秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》,堪称独出机杼,立意高远。全词超越哀婉、凄楚、欢娱苦短的传统爱情主题,歌颂了一种理想的圣洁而永恒的爱情,因而千古流传。

“金风玉露一相逢,便胜却人间无数!”,一对久别的情侣金风玉露之夜,碧落银河之畔相会了,美好的一刻,抵得上人间千遍万遍的相会。“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”, 爱情要经得起长久分离的考验,只要能彼此真诚相爱,即使终年天各一方,也比朝夕相伴的庸俗情趣可贵得多。这两句爱情颂歌中的千古绝唱,揭示了爱情的真谛,因而流传千古。

石鲸

汉代中国人对海洋已有了一定的认知,因而汉武帝为演练水军,在开凿昆明池时刻石为鲸置于池中,以求石威镇佑。据《三辅黄图》记载:“池(昆明池)中有豫章台及石鲸,长三丈,每至雷雨,常鸣吼,鬣尾皆动。”适逢盛世昆池复兴,特仿汉雕石鲸,垂裕后昆。汉代雕刻简洁洗练、古朴粗犷,追求神韵不拘形似。昆明池石鲸以文献记载为依据,经过考证,结合建章宫太液池出土石鲸形制,取终南山花岗岩石雕刻而成,石鲸体长八米,高一米四,腹径一米三整体造型古朴雄浑,体现汉代雕刻艺术特征。石鲸安置于昆明池七夕湖东南岸畔,临池观鲸纳吉兆呈祥瑞。

锦鲤报恩

在昆明池,锦鲤报恩的故事,一直被广为流传。东汉时期的《辛氏三秦记》记载:昆明池,汉武帝之习水战,中有灵沼神池,云尧时洪水讫,停舡此池,池通白鹿原,人钓鱼于原,纶绝而去,鱼梦于武帝,求去其钩,明日,帝戏于池,见大鱼衔索。帝曰:岂非昨所梦乎。取鱼,去其钩而放之。间三日,帝复游池滨,得明珠一双。武帝曰:“岂昔鱼之报也?”

中国古代早有崇鲤文化。自商周起就有以玉鱼随葬的风俗;战国后,又出现了铜鱼、陶鱼、木鱼等鱼形葬物,其实是视鲤鱼为引导死者灵魂渡过冥河进入天界的乘骑。鲤鱼在日常生活中是人丁众多、家族兴旺的象征,并引申到求富生财等意义上;也是祈雨、登科等祝祷行为的媒介。

锦鲤报恩

在昆明池,锦鲤报恩的故事,一直被广为流传。东汉时期的《辛氏三秦记》记载:昆明池,汉武帝之习水战,中有灵沼神池,云尧时洪水讫,停舡此池,池通白鹿原,人钓鱼于原,纶绝而去,鱼梦于武帝,求去其钩,明日,帝戏于池,见大鱼衔索。帝曰:岂非昨所梦乎。取鱼,去其钩而放之。间三日,帝复游池滨,得明珠一双。武帝曰:“岂昔鱼之报也?”

中国古代早有崇鲤文化。自商周起就有以玉鱼随葬的风俗;战国后,又出现了铜鱼、陶鱼、木鱼等鱼形葬物,其实是视鲤鱼为引导死者灵魂渡过冥河进入天界的乘骑。鲤鱼在日常生活中是人丁众多、家族兴旺的象征,并引申到求富生财等意义上;也是祈雨、登科等祝祷行为的媒介。

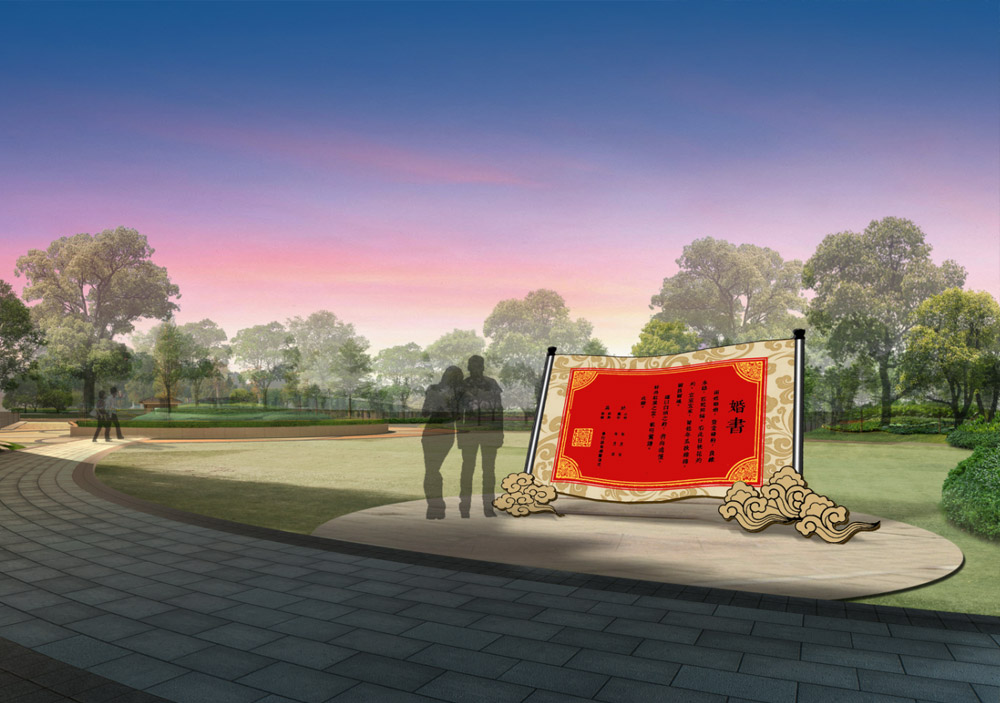

纸婚

纸婚有两层含义,一是薄如纸张。是指婚后第一年,因为是最初的结合,关系并不稳固,薄如纸张。二是一纸婚书。中国人结婚讲究先取得一纸婚书(后代演变为结婚证),然后才能举办婚礼。

传统婚书美而隽永:“两姓联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。看此日桃花灼灼,宜室宜家,卜他年瓜瓞绵绵,尔昌尔炽。谨以白头之约,书向鸿笺,好将红叶之盟,载明鸳谱。此证。”

雕塑意在体现历史婚姻文化习俗的同时,融装饰性、寓意性和纪念性于一体。

纸婚

纸婚有两层含义,一是薄如纸张。是指婚后第一年,因为是最初的结合,关系并不稳固,薄如纸张。二是一纸婚书。中国人结婚讲究先取得一纸婚书(后代演变为结婚证),然后才能举办婚礼。

传统婚书美而隽永:“两姓联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。看此日桃花灼灼,宜室宜家,卜他年瓜瓞绵绵,尔昌尔炽。谨以白头之约,书向鸿笺,好将红叶之盟,载明鸳谱。此证。”

雕塑意在体现历史婚姻文化习俗的同时,融装饰性、寓意性和纪念性于一体。

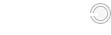

棉婚

结婚的第二周年称为棉婚。取义于棉布的细软、娇嫩,代表一种温柔、纯洁、自然、舒适、贴心。

但棉布在生活的风雨面前,容易磨损褪色,所以,需要夫妻二人精心呵护。

雕塑采用写实的手法,再现古代夫妻二人共同纺织劳作的场景,寓意夫妻共同努力,一起创造美好生活。明·赵弼《青楼隐者记》:“女织男耕;桑床满圃。”描述的就是在农耕时代的男女分工,一起打造平淡而质朴的生活与爱情。

棉婚

结婚的第二周年称为棉婚。取义于棉布的细软、娇嫩,代表一种温柔、纯洁、自然、舒适、贴心。

但棉布在生活的风雨面前,容易磨损褪色,所以,需要夫妻二人精心呵护。

雕塑采用写实的手法,再现古代夫妻二人共同纺织劳作的场景,寓意夫妻共同努力,一起创造美好生活。明·赵弼《青楼隐者记》:“女织男耕;桑床满圃。”描述的就是在农耕时代的男女分工,一起打造平淡而质朴的生活与爱情。

皮婚

结婚三周年叫皮婚(或皮革婚)。意思是夫妻间的关系像皮革那样有了点韧性,相对于一年的纸婚和两年的棉婚,皮婚更牢固。皮婚雕塑设计创意来源中国传统民间戏剧皮影戏,皮影戏从有文字记载至今已有2000多年的历史。

相传汉武帝爱妃李夫人染疾故去后,武帝思念心切神情恍惚,终日不理朝政。大臣李少翁一日出门,路遇孩童手拿布娃娃玩耍,影子倒映于地栩栩如生。李少翁心中一动,用棉帛裁成李夫人影像,涂上色彩,并在手脚处装上木杆。入夜围方帷,张灯烛,恭请皇帝端坐帐中观看。这个载入《汉书》的爱情故事,被认为是皮影戏最早的渊源,也是关于帝王爱情的最真实的描述。

皮婚

结婚三周年叫皮婚(或皮革婚)。意思是夫妻间的关系像皮革那样有了点韧性,相对于一年的纸婚和两年的棉婚,皮婚更牢固。皮婚雕塑设计创意来源中国传统民间戏剧皮影戏,皮影戏从有文字记载至今已有2000多年的历史。

相传汉武帝爱妃李夫人染疾故去后,武帝思念心切神情恍惚,终日不理朝政。大臣李少翁一日出门,路遇孩童手拿布娃娃玩耍,影子倒映于地栩栩如生。李少翁心中一动,用棉帛裁成李夫人影像,涂上色彩,并在手脚处装上木杆。入夜围方帷,张灯烛,恭请皇帝端坐帐中观看。这个载入《汉书》的爱情故事,被认为是皮影戏最早的渊源,也是关于帝王爱情的最真实的描述。

花果婚

结婚四周年为花果婚。花果婚喻示着两个相爱的人,结合到一起,有花有果、有酸有甜。花可凋谢,果可坠落,但岁月不老,日月常新,来年再花在果,仍然生生不息。比喻夫妻不管生活中经历多少烦恼和快乐。彼此的爱情却长青不衰。

雕塑以牡丹和石榴为主题。牡丹,一直被国人视为富贵、吉祥、幸福、繁荣的象征。从唐代起,牡丹就被推崇为“国色天香”,牡丹统领群芳,地位尊贵;而石榴的籽粒繁多,象征着多子多福的寓意。牡丹和石榴表达了爱情绵延、子孙延续的美好祝愿。

花果婚

结婚四周年为花果婚。花果婚喻示着两个相爱的人,结合到一起,有花有果、有酸有甜。花可凋谢,果可坠落,但岁月不老,日月常新,来年再花在果,仍然生生不息。比喻夫妻不管生活中经历多少烦恼和快乐。彼此的爱情却长青不衰。

雕塑以牡丹和石榴为主题。牡丹,一直被国人视为富贵、吉祥、幸福、繁荣的象征。从唐代起,牡丹就被推崇为“国色天香”,牡丹统领群芳,地位尊贵;而石榴的籽粒繁多,象征着多子多福的寓意。牡丹和石榴表达了爱情绵延、子孙延续的美好祝愿。

木婚

结婚五周年为木婚。一对夫妻的婚姻步入第五个年头,已经度过了最初的磨合期,情感开始日趋稳定。这时候,夫妻的婚姻呈现出一种像“木”一样的特质,说明婚姻关系已然是木已成舟。夫妻关系已经有了“木”一般的舒展、宽容、温和的质感。

雕塑以丘比特之箭造型,不锈钢彩绘木纹,汉代隶书为点缀,色泽逼真、线条柔美,心连心的造型,暗喻永结同心。

木婚

结婚五周年为木婚。一对夫妻的婚姻步入第五个年头,已经度过了最初的磨合期,情感开始日趋稳定。这时候,夫妻的婚姻呈现出一种像“木”一样的特质,说明婚姻关系已然是木已成舟。夫妻关系已经有了“木”一般的舒展、宽容、温和的质感。

雕塑以丘比特之箭造型,不锈钢彩绘木纹,汉代隶书为点缀,色泽逼真、线条柔美,心连心的造型,暗喻永结同心。

糖婚

结婚六周年为糖婚。所谓糖婚,是指婚姻生活依然保持得像蜜糖一样甜蜜。尽管婚姻生活中有风雨,有磕绊,但是只要夫妻同心,终能将婚姻酿成永远的甘甜。

雕塑背景是樱花雕刻的拱门,樱花代表热烈、纯洁、高尚,它是甜蜜爱情与希望的象征。

糖婚

结婚六周年为糖婚。所谓糖婚,是指婚姻生活依然保持得像蜜糖一样甜蜜。尽管婚姻生活中有风雨,有磕绊,但是只要夫妻同心,终能将婚姻酿成永远的甘甜。

雕塑背景是樱花雕刻的拱门,樱花代表热烈、纯洁、高尚,它是甜蜜爱情与希望的象征。

手婚

婚姻七周年为手婚。牵手走过了七年,对方已经变得像手一样重要了,夫妻感情合拍默契,同心同德,开始体味婚姻的温暖。

东汉桓谭于《新论‧辨惑第十三》写五福为:“寿、富、贵、安乐、子孙众多。”《诗经》“邶风”《击鼓》篇,“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”意思是“生死相依,我与你已经发过誓了:牵着你的手,就和你一起白头到老。”

雕塑结合传统五福与执子之手形成完整画面,表达传统爱情的真挚与美好。

手婚

婚姻七周年为手婚。牵手走过了七年,对方已经变得像手一样重要了,夫妻感情合拍默契,同心同德,开始体味婚姻的温暖。

东汉桓谭于《新论‧辨惑第十三》写五福为:“寿、富、贵、安乐、子孙众多。”《诗经》“邶风”《击鼓》篇,“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”意思是“生死相依,我与你已经发过誓了:牵着你的手,就和你一起白头到老。”

雕塑结合传统五福与执子之手形成完整画面,表达传统爱情的真挚与美好。

铜婚

结婚的八周年称之为铜婚。婚姻经历了“七年之痒”,爱情的浪漫逐渐淡去,取而代之的是两人平实的生活。

雕塑设计创意来源于汉代铜镜,整个雕塑以铜板镂空雕刻的手法体现。图案采用宝相花和回形纹,宝相花又称宝仙花、宝莲花,汉族传统吉祥纹样之一。隋唐以后宝相花广泛流行于织锦、铜镜以及瓷器的装饰上,含有吉祥、美满的寓意,也代表着对爱情的美好祝愿。

铜婚

结婚的八周年称之为铜婚。婚姻经历了“七年之痒”,爱情的浪漫逐渐淡去,取而代之的是两人平实的生活。

雕塑设计创意来源于汉代铜镜,整个雕塑以铜板镂空雕刻的手法体现。图案采用宝相花和回形纹,宝相花又称宝仙花、宝莲花,汉族传统吉祥纹样之一。隋唐以后宝相花广泛流行于织锦、铜镜以及瓷器的装饰上,含有吉祥、美满的寓意,也代表着对爱情的美好祝愿。

陶婚

结婚的九周年称之为陶婚。陶器质朴而生动,象征着此时的婚姻,少了些抱怨和浮躁,少了些浮华和幻想,随之而来的是质朴而和睦的生活。

雕塑采用汉代陶器和画像砖为元素,在体现汉代陶器文化的同时,融装饰性、纪念性于一体,寓意婚姻的朴素与真实。

陶婚

结婚的九周年称之为陶婚。陶器质朴而生动,象征着此时的婚姻,少了些抱怨和浮躁,少了些浮华和幻想,随之而来的是质朴而和睦的生活。

雕塑采用汉代陶器和画像砖为元素,在体现汉代陶器文化的同时,融装饰性、纪念性于一体,寓意婚姻的朴素与真实。

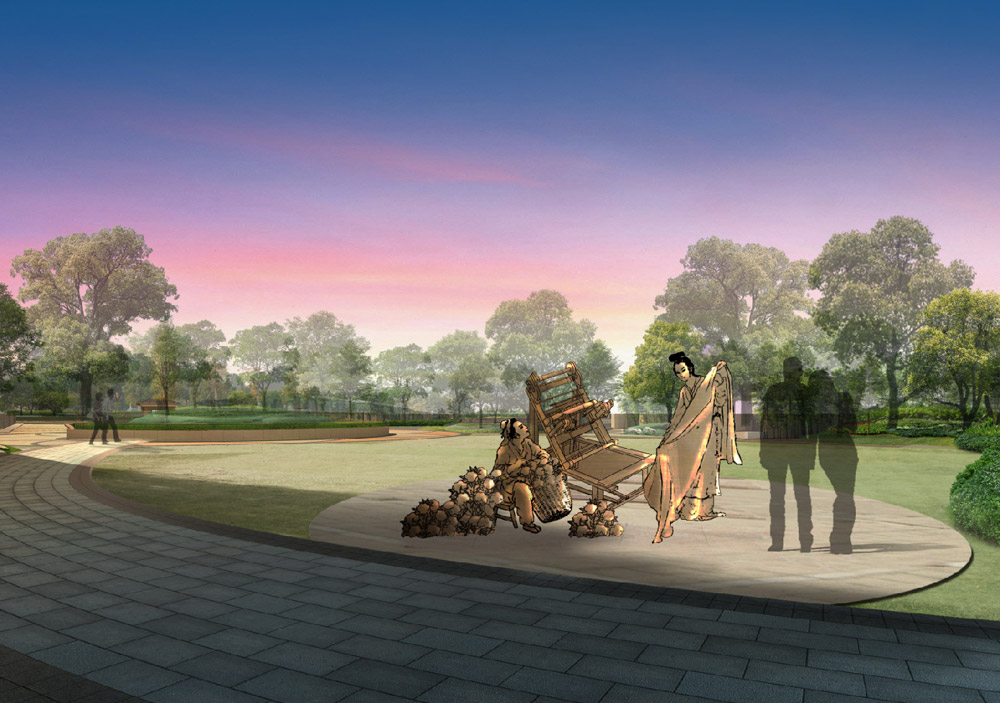

锡婚

结婚的十周年称为锡婚。锡婚有着特殊的象征含义,意味着婚姻就像锡器一样,柔韧而不易破碎。十年婚姻,夫妻之间已经有了十足的默契与共鸣,对待婚姻开始懂得收放,迂回,开始悟得生活与婚姻的真谛。

雕塑选用空间错落的大门镂空与游客产生互动,结合中国传统锡制如意锁作为装饰,如意雕刻“天长地久、富贵满堂”。

整体布局以现代和传统交融的手法,体现了十年婚姻夫妻之间的相互信任和敞开心扉。

锡婚

结婚的十周年称为锡婚。锡婚有着特殊的象征含义,意味着婚姻就像锡器一样,柔韧而不易破碎。十年婚姻,夫妻之间已经有了十足的默契与共鸣,对待婚姻开始懂得收放,迂回,开始悟得生活与婚姻的真谛。

雕塑选用空间错落的大门镂空与游客产生互动,结合中国传统锡制如意锁作为装饰,如意雕刻“天长地久、富贵满堂”。

整体布局以现代和传统交融的手法,体现了十年婚姻夫妻之间的相互信任和敞开心扉。

钢婚

结婚十一周年为钢婚。顾名思义就是钢铁一般的婚姻,耐磨损,不容易生锈,坚强,坚硬。

雕塑设计来源于汉代龙凤双璧,代表男女相生相惜,和谐美好。

龙凤是中国文化的一种象征,还含有龙飞凤舞、龙凤呈祥之意在里面。

钢婚

结婚十一周年为钢婚。顾名思义就是钢铁一般的婚姻,耐磨损,不容易生锈,坚强,坚硬。

雕塑设计来源于汉代龙凤双璧,代表男女相生相惜,和谐美好。

龙凤是中国文化的一种象征,还含有龙飞凤舞、龙凤呈祥之意在里面。

丝婚

结婚十二周年为丝婚,意指夫妻双方在婚姻关系中建立了千丝万缕的联系,已经密不可分,此时的婚姻也愈发牢固。

也有丝丝缕缕,缠绵悱恻之意。《千秋岁·数声鶗鴂》中“心似双丝网,中有千千结。”便是描写爱情中的缠绵与密不可分。

设计灵感来源中国的同心结和丝线团的结合,同心结是一种汉代传统工艺品,也称中国结。

丝婚

结婚十二周年为丝婚,意指夫妻双方在婚姻关系中建立了千丝万缕的联系,已经密不可分,此时的婚姻也愈发牢固。

也有丝丝缕缕,缠绵悱恻之意。《千秋岁·数声鶗鴂》中“心似双丝网,中有千千结。”便是描写爱情中的缠绵与密不可分。

设计灵感来源中国的同心结和丝线团的结合,同心结是一种汉代传统工艺品,也称中国结。

花边婚

结婚十三周年为花边婚。这时候的婚姻里,夫妻两人的关系就像衣服上的花边,美丽而体贴,温馨、浪漫、充满诗意;婚姻的美感和舒适感与日俱增。

每一种花木都有它特定的含义,玫瑰是爱情的信物,郁金香是爱的誓言、满天星、三轮草代表想念,风铃草代表温柔的爱,凤梨表示完美无缺,酸模意味体贴,毋忘我则是永恒的爱。雕塑把他们结合在一起,用花环的形式,象征夫妻二人在十三年的婚姻生活里多姿多彩的爱情以及未来繁花似锦的主题。

黄铜质地则表示坚固与长久。

花边婚

结婚十三周年为花边婚。这时候的婚姻里,夫妻两人的关系就像衣服上的花边,美丽而体贴,温馨、浪漫、充满诗意;婚姻的美感和舒适感与日俱增。

每一种花木都有它特定的含义,玫瑰是爱情的信物,郁金香是爱的誓言、满天星、三轮草代表想念,风铃草代表温柔的爱,凤梨表示完美无缺,酸模意味体贴,毋忘我则是永恒的爱。雕塑把他们结合在一起,用花环的形式,象征夫妻二人在十三年的婚姻生活里多姿多彩的爱情以及未来繁花似锦的主题。

黄铜质地则表示坚固与长久。

象牙婚

结婚十四周年为象牙婚。顾名思意,这个时候的婚姻已退去了脆弱和稚嫩,泛出了美丽柔和的洁白光华,如象牙般润泽而珍贵。

据说象牙筷子能测试出食物是否有害于身体。走进象牙婚的两个人,像象牙筷子一样,这时也应该能够根据十四年的婚姻,检验出婚姻质量的优劣;十四年的磨合也足以让双方重新审视对方,互相包容,互相理解。

雕塑以一对洁白的石象,表达了婚姻生活太平有象、吉祥如意、万象更新的寓意。

象牙婚

结婚十四周年为象牙婚。顾名思意,这个时候的婚姻已退去了脆弱和稚嫩,泛出了美丽柔和的洁白光华,如象牙般润泽而珍贵。

据说象牙筷子能测试出食物是否有害于身体。走进象牙婚的两个人,像象牙筷子一样,这时也应该能够根据十四年的婚姻,检验出婚姻质量的优劣;十四年的磨合也足以让双方重新审视对方,互相包容,互相理解。

雕塑以一对洁白的石象,表达了婚姻生活太平有象、吉祥如意、万象更新的寓意。

水晶婚

结婚十五周年为水晶婚。这是说两人相处十五年,相互之间已经了解,彼此的心向对方敞开,肝胆相照,像水晶一样晶莹透明。水晶,中国最古老的称法叫水玉,意谓似水之玉,为“千年之冰所化”。水玉一词最早频繁出现于《山海经》:“又东三百里,日堂庭之山……多水玉”;“丹山出焉,东南流注于洛水,其中多水玉”;“逐水出焉,北流注于渭,其中多水玉”。

司马相如《上林赋》曰:“水玉磊河”。水晶得名水玉,古人看重的是“其莹如水,其坚如玉”的质地。雕塑取意“水玉”和“相濡以沫”的含义,采用复合水晶材料,以“水”“双鱼”形成如意造型,比喻此时此刻的婚姻家庭对于夫妻双方 “如鱼得水”,俩人一路走来 “相濡以沫”。

水晶婚

结婚十五周年为水晶婚。这是说两人相处十五年,相互之间已经了解,彼此的心向对方敞开,肝胆相照,像水晶一样晶莹透明。水晶,中国最古老的称法叫水玉,意谓似水之玉,为“千年之冰所化”。水玉一词最早频繁出现于《山海经》:“又东三百里,日堂庭之山……多水玉”;“丹山出焉,东南流注于洛水,其中多水玉”;“逐水出焉,北流注于渭,其中多水玉”。

司马相如《上林赋》曰:“水玉磊河”。水晶得名水玉,古人看重的是“其莹如水,其坚如玉”的质地。雕塑取意“水玉”和“相濡以沫”的含义,采用复合水晶材料,以“水”“双鱼”形成如意造型,比喻此时此刻的婚姻家庭对于夫妻双方 “如鱼得水”,俩人一路走来 “相濡以沫”。

瓷婚

结婚二十周年为瓷婚。在过去,烧瓷不易,尤其精美的瓷器,少之又少。瓷坚固,千年不朽,所以,弥足珍贵。

把二十年的婚姻喻为瓷婚,珍爱与珍惜,可见一端。

雕塑采用中国传统的青花瓷背景,前景点缀圆雕古装夫妻人物,整体古色古香,富有文化情趣。

瓷婚

结婚二十周年为瓷婚。在过去,烧瓷不易,尤其精美的瓷器,少之又少。瓷坚固,千年不朽,所以,弥足珍贵。

把二十年的婚姻喻为瓷婚,珍爱与珍惜,可见一端。

雕塑采用中国传统的青花瓷背景,前景点缀圆雕古装夫妻人物,整体古色古香,富有文化情趣。

银婚

结婚二十五周年为银婚。银婚之时,夫妻已经步入中年。少了点狂热,多了点深沉。此时,夫妻容颜不再光鲜,皱纹爬上额头,名利和浮躁已渐行渐远。剩下的岁月,更多依赖夫妻彼此间的相互搀扶,互相包容。银婚之时,最盼望一份踏踏实实的爱情,盼望能够相亲相爱走过这一生。

雕塑描述的是银婚互送礼物的场景,丈夫送妻子银饰发簪以物寄情,银簪子是“事事如意簪”,表达丈夫对妻子真挚的爱与美好祝愿。

银婚

结婚二十五周年为银婚。银婚之时,夫妻已经步入中年。少了点狂热,多了点深沉。此时,夫妻容颜不再光鲜,皱纹爬上额头,名利和浮躁已渐行渐远。剩下的岁月,更多依赖夫妻彼此间的相互搀扶,互相包容。银婚之时,最盼望一份踏踏实实的爱情,盼望能够相亲相爱走过这一生。

雕塑描述的是银婚互送礼物的场景,丈夫送妻子银饰发簪以物寄情,银簪子是“事事如意簪”,表达丈夫对妻子真挚的爱与美好祝愿。

珍珠婚

结婚三十周年为珍珠婚。在西方的传说中,珍珠是维纳斯身上的一滴露水;在古印度,珍珠是由诸神用晨曦中的露水幻化而成;在波斯的神话中,珍珠被认为象征光明和希望,更是由诸神的眼泪变成;中国民间亦有“千年蚌精,感月生珠”、“露滴成珠”等说法……所以,珍珠的高贵、淡雅、纯真,都是赋予婚姻最美丽的祝福。

雕塑采用抽象的蚌生珍珠构筑体来纪念三十年婚姻的美丽和珍贵。整体灵动飘逸、纯洁高雅。

珍珠婚

结婚三十周年为珍珠婚。在西方的传说中,珍珠是维纳斯身上的一滴露水;在古印度,珍珠是由诸神用晨曦中的露水幻化而成;在波斯的神话中,珍珠被认为象征光明和希望,更是由诸神的眼泪变成;中国民间亦有“千年蚌精,感月生珠”、“露滴成珠”等说法……所以,珍珠的高贵、淡雅、纯真,都是赋予婚姻最美丽的祝福。

雕塑采用抽象的蚌生珍珠构筑体来纪念三十年婚姻的美丽和珍贵。整体灵动飘逸、纯洁高雅。

珊瑚婚

结婚三十五周年为珊瑚婚。此时,夫妻已经接近或者已经过了花甲之年,爱情与婚姻早已不是抽象的话题,生活的痴缠与纠葛都悉数经历。此时此刻,夫妻依然坚定地携手与共,十指相扣,因为彼此已经融为一体,就如同珊瑚一样,紧紧相连。因为同生才变得五彩斑斓,因为共体才变得你中有我,我中有你。即使有朝一日逝去了生命,也仍然留下彼此坚守忠贞承诺、彼此相连的坚硬骨骼。

东方珊瑚是完美的艺术品,在佛典中列为七宝之一。雕塑以仿真的红、白珊瑚配以莲花底座,以超写实的手法展现。整体沉稳、生动。

珊瑚婚

结婚三十五周年为珊瑚婚。此时,夫妻已经接近或者已经过了花甲之年,爱情与婚姻早已不是抽象的话题,生活的痴缠与纠葛都悉数经历。此时此刻,夫妻依然坚定地携手与共,十指相扣,因为彼此已经融为一体,就如同珊瑚一样,紧紧相连。因为同生才变得五彩斑斓,因为共体才变得你中有我,我中有你。即使有朝一日逝去了生命,也仍然留下彼此坚守忠贞承诺、彼此相连的坚硬骨骼。

东方珊瑚是完美的艺术品,在佛典中列为七宝之一。雕塑以仿真的红、白珊瑚配以莲花底座,以超写实的手法展现。整体沉稳、生动。

红宝石婚

结婚四十周年为红宝石婚。夫妻俩一起走过四十年,一起经历无数的风雨、坎坷和泥泞,甘苦与共。能够迎来这一天的夫妻,是幸福的;能够见证这一天的亲朋,也是幸运的。

回首四十年一幕幕往事的时候,才明白婚姻的真谛其实很简单,那就是:相知相守,像红宝石一样坚贞;永不变色,像红宝石一样坚定。

雕塑将红宝石变成极具现代感的红心,和英文单词love构成,色彩鲜艳,代表了永恒的爱情。

红宝石婚

结婚四十周年为红宝石婚。夫妻俩一起走过四十年,一起经历无数的风雨、坎坷和泥泞,甘苦与共。能够迎来这一天的夫妻,是幸福的;能够见证这一天的亲朋,也是幸运的。

回首四十年一幕幕往事的时候,才明白婚姻的真谛其实很简单,那就是:相知相守,像红宝石一样坚贞;永不变色,像红宝石一样坚定。

雕塑将红宝石变成极具现代感的红心,和英文单词love构成,色彩鲜艳,代表了永恒的爱情。

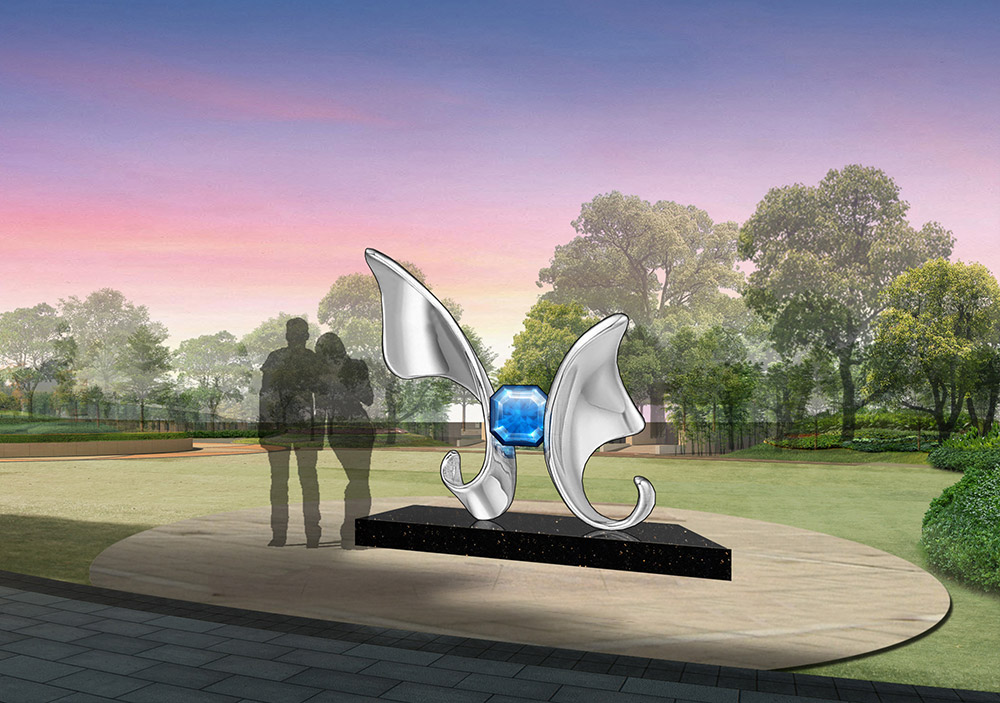

蓝宝石婚

结婚四十五周年为蓝宝石婚。蓝色,给人的感觉神秘、高贵。

45年的感情,犹如蓝宝石般广阔而美丽,坚不可破;四十五年的风雨同行,有辛酸也有幸福。

走过风,走过雨,与最温暖的时光相逢!

雕塑以抽象蝴蝶的造型表达夫妻恩爱、比翼双飞、不离不弃的寓意。配以色泽艳丽的蓝宝石点明主题,整体造型舒展、简洁明快。

蓝宝石婚

结婚四十五周年为蓝宝石婚。蓝色,给人的感觉神秘、高贵。

45年的感情,犹如蓝宝石般广阔而美丽,坚不可破;四十五年的风雨同行,有辛酸也有幸福。

走过风,走过雨,与最温暖的时光相逢!

雕塑以抽象蝴蝶的造型表达夫妻恩爱、比翼双飞、不离不弃的寓意。配以色泽艳丽的蓝宝石点明主题,整体造型舒展、简洁明快。

金婚

结婚五十周年为金婚。金婚,在岁月的长河里,可遇不可求,表达了人们对爱情婚姻的最终向往。金婚,是两个人用一生的经营,砥砺前行,铸就的最牢固且最让人神往的爱情与婚姻。

夫妻恩爱,琴瑟和谐。雕塑用极具现代感的抽象语言,描绘了一对鸾凤和鸣的神鸟,正振翅欲飞。

金婚

结婚五十周年为金婚。金婚,在岁月的长河里,可遇不可求,表达了人们对爱情婚姻的最终向往。金婚,是两个人用一生的经营,砥砺前行,铸就的最牢固且最让人神往的爱情与婚姻。

夫妻恩爱,琴瑟和谐。雕塑用极具现代感的抽象语言,描绘了一对鸾凤和鸣的神鸟,正振翅欲飞。

绿宝石婚

结婚五十五周年为绿宝石婚。绿宝石在中国又称翡翠。绿宝石象征着圣洁和坚固的爱情。相爱的人走过了五十五年的风风雨雨,经历五十五年岁月的洗礼,更加相依相偎,难舍难分。

雕塑选用中国传统饰品平安扣的造型,从外型看它圆滑变通,符合中国传统文化中的“中庸之道”;平安两字寓意明了,表达了人们朴素美好的生活愿望。

平安扣外圈是圆的,象征着辽阔天地;内圈也是圆的,象征内心的平宁安远。

绿宝石婚

结婚五十五周年为绿宝石婚。绿宝石在中国又称翡翠。绿宝石象征着圣洁和坚固的爱情。相爱的人走过了五十五年的风风雨雨,经历五十五年岁月的洗礼,更加相依相偎,难舍难分。

雕塑选用中国传统饰品平安扣的造型,从外型看它圆滑变通,符合中国传统文化中的“中庸之道”;平安两字寓意明了,表达了人们朴素美好的生活愿望。

平安扣外圈是圆的,象征着辽阔天地;内圈也是圆的,象征内心的平宁安远。

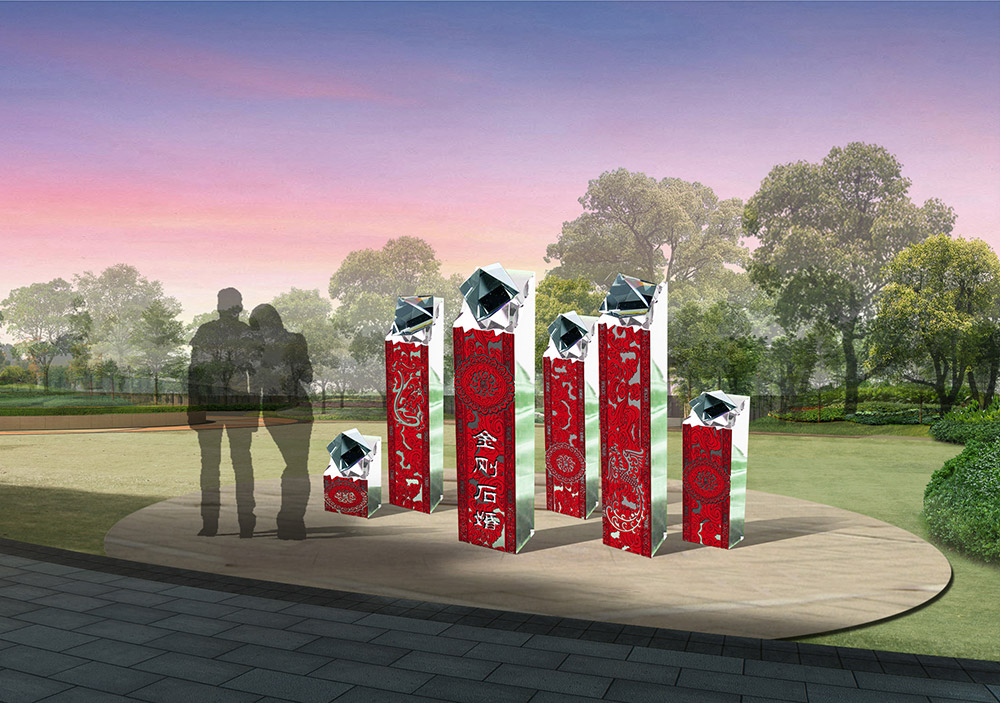

金刚石婚

结婚六十周年为金刚石婚。金刚石是自然界中最坚硬的物质,爱情亦然,六十年的婚姻更是如此。唯有无与伦比的爱与陪伴,才是人世间无坚不摧的力量。

雕塑以切割面金刚石为点缀,不锈钢立柱为主体,装饰镂空龙凤纹饰,六组高低错落,展现了六十年婚姻的牢固与愈久弥坚。造型简洁,极富装饰趣味。

金刚石婚

结婚六十周年为金刚石婚。金刚石是自然界中最坚硬的物质,爱情亦然,六十年的婚姻更是如此。唯有无与伦比的爱与陪伴,才是人世间无坚不摧的力量。

雕塑以切割面金刚石为点缀,不锈钢立柱为主体,装饰镂空龙凤纹饰,六组高低错落,展现了六十年婚姻的牢固与愈久弥坚。造型简洁,极富装饰趣味。

铂婚

结婚七十周年为“铂金婚”。这是人生最为珍贵动人的婚姻盛典。素有“爱情金属”之称的铂金,天然纯白,永恒不变。

世人将相爱相守70年的婚姻誉为“铂金婚”,名副其实。任时光流逝仍能保持纯净如初的光泽,历久弥新。

雕塑刻画了四世同堂其乐融融的情景,儿孙满堂,天伦之乐,日子幸福美满。从夫妻之爱到生活之大爱,境界的升华表达了人生的永恒。

铂婚

结婚七十周年为“铂金婚”。这是人生最为珍贵动人的婚姻盛典。素有“爱情金属”之称的铂金,天然纯白,永恒不变。

世人将相爱相守70年的婚姻誉为“铂金婚”,名副其实。任时光流逝仍能保持纯净如初的光泽,历久弥新。

雕塑刻画了四世同堂其乐融融的情景,儿孙满堂,天伦之乐,日子幸福美满。从夫妻之爱到生活之大爱,境界的升华表达了人生的永恒。

钻石婚

结婚八十周年为钻石婚。这是人生最为珍贵、最为喜庆的婚姻盛典。世人称相亲相爱相守80年的婚姻为钻石婚,是因为钻石是世界上最为珍贵的宝石,用钻石来称谓婚姻,足见婚姻的珍贵和难得。

钻石是永恒存在的象征。晶莹剔透的钻石象征着纯洁真实、忠诚坚贞的爱情。雕塑以中国传统如意纹样与钻石造型结合,形成“钻石之门”,寓意“花好月圆”、“圆圆满满”,代表着婚姻的圆满,也代表了爱情的最高阶段。

钻石婚

结婚八十周年为钻石婚。这是人生最为珍贵、最为喜庆的婚姻盛典。世人称相亲相爱相守80年的婚姻为钻石婚,是因为钻石是世界上最为珍贵的宝石,用钻石来称谓婚姻,足见婚姻的珍贵和难得。

钻石是永恒存在的象征。晶莹剔透的钻石象征着纯洁真实、忠诚坚贞的爱情。雕塑以中国传统如意纹样与钻石造型结合,形成“钻石之门”,寓意“花好月圆”、“圆圆满满”,代表着婚姻的圆满,也代表了爱情的最高阶段。

云汉商业街

云汉商业街位于昆明池景区主入口,拥享昆明池碧波湖景,与七夕公园交相辉映,是一个集文化展示、景区配套、商业服务于一体的极具汉文化特色的都市型文化旅游商业街区,项目规划总建筑面积为20万平方米,分三期建设,其中一期建筑面积约1万平方米,为核心功能区,二期建筑面积约4万平方米,打造小桥流水人家式的精致商业,三期建筑面积约15万平方米,采取院落文化的形式。

云汉商业街将高位嫁接,以融合建筑、文化、商业、旅游、产业、人居的功能,打造大西安城市居民半小时可抵达的游憩度假休闲生活胜地。

云汉商业街

云汉商业街位于昆明池景区主入口,拥享昆明池碧波湖景,与七夕公园交相辉映,是一个集文化展示、景区配套、商业服务于一体的极具汉文化特色的都市型文化旅游商业街区,项目规划总建筑面积为20万平方米,分三期建设,其中一期建筑面积约1万平方米,为核心功能区,二期建筑面积约4万平方米,打造小桥流水人家式的精致商业,三期建筑面积约15万平方米,采取院落文化的形式。

云汉商业街将高位嫁接,以融合建筑、文化、商业、旅游、产业、人居的功能,打造大西安城市居民半小时可抵达的游憩度假休闲生活胜地。

云汉轩

昆明池·七夕公园游客服务中心(云汉轩)所有功能设置全部按照国家5A级旅游景区游客服务中心的标准进行布局,突出标准化、人性化服务理念,是一个集景区形象展示、咨询服务、租赁寄存、导游讲解、影音播放、儿童游乐、纪念品售卖、票务服务、邮政服务、公共休息、手机充电、免费WIFI、自助ATM机等于一体的综合型服务中心。

云汉轩

昆明池·七夕公园游客服务中心(云汉轩)所有功能设置全部按照国家5A级旅游景区游客服务中心的标准进行布局,突出标准化、人性化服务理念,是一个集景区形象展示、咨询服务、租赁寄存、导游讲解、影音播放、儿童游乐、纪念品售卖、票务服务、邮政服务、公共休息、手机充电、免费WIFI、自助ATM机等于一体的综合型服务中心。

落霞坞

“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”是 唐代诗人王勃的名句,千百年来被人吟诵。

七夕湖畔,码头餐厅,以落霞坞命名,入情入理,意美味深。

在夕阳的照耀下,波光闪闪,熠熠生辉。在此就餐,观湖上美景,品传统美食,落霞入水,湖面红醉,秋水拂面,悦目爽心。

王勃诗句的境界再现昆池,诗中有景,景中有诗,好一幅山水长卷也。

此情只应诗中有,到此一游,景色可餐。

织云阁

织云阁给人于无限美的遐思,仙女们裁取天空中的云彩,编织成五彩斑斓的锦绣天衣。

它使人想起大诗人李白的诗句:“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。 若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。”

织云阁是七夕公园品茗聚餐佳处。其名取义于仙女在天宫裁云制作衣裳。波光闪动,茶香入心,使人生出飘飘欲仙之感。

阁内共有五个包间,分别名为:金丝,玉缕,天衣,织绣,堆锦。

阁是中国传统建筑物的一种,架木而成,其特点是通常四周设隔扇或栏杆回廊,供远眺、游憩、藏书和供佛之用。在此品茗,清气涌怀,宛如天上神仙。

织云阁

织云阁给人于无限美的遐思,仙女们裁取天空中的云彩,编织成五彩斑斓的锦绣天衣。

它使人想起大诗人李白的诗句:“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。 若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。”

织云阁是七夕公园品茗聚餐佳处。其名取义于仙女在天宫裁云制作衣裳。波光闪动,茶香入心,使人生出飘飘欲仙之感。

阁内共有五个包间,分别名为:金丝,玉缕,天衣,织绣,堆锦。

阁是中国传统建筑物的一种,架木而成,其特点是通常四周设隔扇或栏杆回廊,供远眺、游憩、藏书和供佛之用。在此品茗,清气涌怀,宛如天上神仙。

自香阁

茶原为中国南方的嘉木,茶叶作为一种著名的保健饮品,是中国人民对世界饮食文化的贡献。

茶乃天地之精华,可食用、解百毒,生津止渴、提神醒脑。长品易健康、长寿。明代大画家文征明一句“寒灯新茗月同煎。浅瓯吹雪试新茶”,就写出了品茶的意境。

汉代《三辅旧事》记载,昆明池中有灵波殿,皆以桂为殿柱,风来自香。滨水茶室。位于景区荷花岛上。作为七夕公园第一茶室,借用此典,取名为“自香阁”,题匾为“人来自香”。

七夕湖上,香气透鼻,闻荷香,品茗香,尽得“自香”之妙,乃人生一大趣事。

自香阁

茶原为中国南方的嘉木,茶叶作为一种著名的保健饮品,是中国人民对世界饮食文化的贡献。

茶乃天地之精华,可食用、解百毒,生津止渴、提神醒脑。长品易健康、长寿。明代大画家文征明一句“寒灯新茗月同煎。浅瓯吹雪试新茶”,就写出了品茶的意境。

汉代《三辅旧事》记载,昆明池中有灵波殿,皆以桂为殿柱,风来自香。滨水茶室。位于景区荷花岛上。作为七夕公园第一茶室,借用此典,取名为“自香阁”,题匾为“人来自香”。

七夕湖上,香气透鼻,闻荷香,品茗香,尽得“自香”之妙,乃人生一大趣事。

连理路

“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,是白居易《长恨歌》中,千古名句,更是我国古代文人歌颂忠贞不渝爱情的著名诗句与七夕湖北岸景观路“比翼路”相得益彰。

连理路

“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,是白居易《长恨歌》中,千古名句,更是我国古代文人歌颂忠贞不渝爱情的著名诗句与七夕湖北岸景观路“比翼路”相得益彰。

昆丝北路

从历史上看,昆明池是古丝绸之路上的明珠。昆明池开凿的起因及其历史作用,均与古丝绸之路有着密不可分的联系。《汉书》卷九十六《西域传》记载,西域有五十国,汉曾飨之于昆明池。因此,围绕“昆明池与丝绸之路”这一宏大历史主题,合二为一,命名为“昆丝路”。

从斗门水库(昆明池)规划现状及未来发展来看,昆明池西岸国际会议会展板块将以打造“一带一路会客厅”为战略定位,因此“昆丝路”仍然符合“昆明池与丝绸之路”的主题。

昆丝北路

从历史上看,昆明池是古丝绸之路上的明珠。昆明池开凿的起因及其历史作用,均与古丝绸之路有着密不可分的联系。《汉书》卷九十六《西域传》记载,西域有五十国,汉曾飨之于昆明池。因此,围绕“昆明池与丝绸之路”这一宏大历史主题,合二为一,命名为“昆丝路”。

从斗门水库(昆明池)规划现状及未来发展来看,昆明池西岸国际会议会展板块将以打造“一带一路会客厅”为战略定位,因此“昆丝路”仍然符合“昆明池与丝绸之路”的主题。

汉堤

因有石婆、石爷两尊传承千年的汉代石刻雕像,表明昆明池是牛郎织女故事从神话传说到人间化的发源地。这处堤坝,紧邻七夕湖,因此建议以汉文化、七夕文化为主题命名为“汉堤”。

汉堤

因有石婆、石爷两尊传承千年的汉代石刻雕像,表明昆明池是牛郎织女故事从神话传说到人间化的发源地。这处堤坝,紧邻七夕湖,因此建议以汉文化、七夕文化为主题命名为“汉堤”。